第2種再生医療を用いた乳房再建

当院では2001年から2015年間に自家脂肪移植は約93例を越え、約15年間安全に移植が行われました。また、2009年から現在まで10年間、すでに65症例に自家培養脂肪細胞移植を行ってきました。乳房温存、乳がん全滴術後、放射線照射後の症例にも適応しています。

従来の再建法であるインプラント(人工物)を用いた治療法は異物に対するご自身の反応、インプラント製品の問題、将来的に入れ替えが約10〜15年後くらいに必要であることが問題点でした。自家組織(広背筋や腹部皮弁)による再建は体の侵襲(負担)が大きいことや体の他の部位に傷痕ができることや違和感を生じることが問題点でした。また従来の脂肪注入法は脂肪の生着が低く、吸収されたり、しこりや石灰化が生じたりすることが問題点でした。

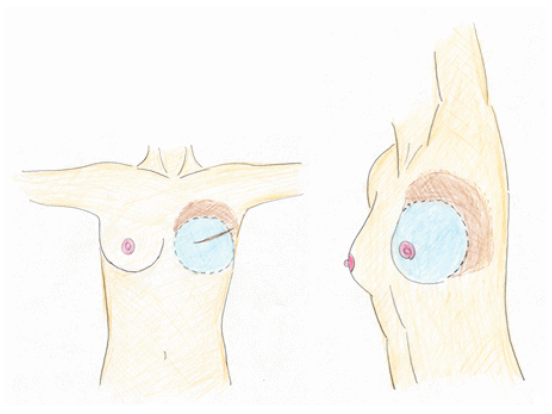

こうした問題を解決するために再生医療を用いた乳房再建は開発されました。ご自身の脂肪を腹部や大腿からごく少量採取して、体外で脂肪細胞を培養して増やしたのち、ご自身の脂肪組織と混合して、体内へ移植するという新しい治療です。患者さまご自身の脂肪細胞を使うため、異物に対する反応が少なく、培養した脂肪細胞が自家脂肪の生着を助ける役目をするため、従来の脂肪注入移植の生着率は30〜40%といわれていますが、本法は80%以上の脂肪の生着が高まることにより、治療結果全体が向上しました。また、体の傷あと(2〜3mm)は最小限になり、手術時間や体の侵襲は従来の自家組織手術より短く少なくなりました。将来的に入れ替えがいらないのも利点です。健側乳房に似た柔らかい乳房が形成されること、また冷たい乳房でなく体温と同じ暖かさの乳房が形成できることが利点です。

2015 年、再生医療等の安全性の確保等に関する法律が公布されこの法律に対応して、当院は 4つの第2種再生医療の細胞加工施設として認定されました。その1つとして自家培養脂肪細胞移植の再生医療提供施設として認定されました。その他の再生医療として自家培養表皮移植、自家培養軟骨細胞移植、自家培養線維芽細胞注入も認定されました。矢永博子は長年、約 30 年間にわたり、再生医療の研究と治療を継続して取り組んできました。これらの治療法がこの度、承認されて継続して治療を行うことが許可され患者さんに貢献できたことは喜ばしいことです。

細胞加工施設番号: FC7140009

第2種再生医療、自家培養脂肪細胞移植の再生医療提供施設番号:PB7150005

培養脂肪細胞移植による乳房再建

(2015年4月8日 日本形成外科学会総会 京都シンポジウム)

これまでの治療との比較、それぞれの利点と欠点

1)インプラントを用いた乳房再建

インプラントを用いた乳房再建は 2 年前に保険適応になり、多くの乳がん患者さんがより乳房再建手術を受けやすくなったということは素晴らしいことでした。インプラントの利点は手術時間が短く、体への負担が少ないこと、入院期間が短く、社会復帰が早いことです。また比較的乳房形態も得やすいことです。しかしインプラントは人工物ですので、以下のような欠点もあります。

①破損(感染、外傷により破損の危険性や経年的変化によるバッグの劣化による破損の可能性があります)、②被膜拘縮(インプラントの周りに膜ができて厚く硬くなり収縮することにより変形や痛みを生じる)、③違和感(インプラントはあなたの身体にとっては異物なので、異物に対するご自身の反応(違和感等)があること)、④インプラントは人工物で血が通っていないため、冷たく感じます。⑤入れ替えの必要性(現在、医療目的で体内留置に用いられている様々な人工物の耐久性を参考にして考えると約10年で入れ替えを検討する必要があります)、⑥乳房形態は経年性変化に対応できないため、健側乳房と差がでてくるなどです。

2)皮弁・筋皮弁

皮弁・筋皮弁は自家組織なので柔らかく、暖かみもあります。1度手術をすると入れ替えの必要はありません。乳房形態は多少経年性変化に対応できます。しかし以下のような欠点もあります。ドナーの採取部に傷あとや違和感が残ることや、手術侵襲が大きいことが問題でした。自家組織による再建は筋肉を採取する体の他の部位に長い傷跡ができ、その部分に拘縮(ひきつれ)、違和感や痛みなどが生じる可能性があります。手術時間も長くなり出血量も多く、体に対する手術侵襲が大きいため周術期の全身・局所合併症の発生率はその他の方法に比べてより高くなります。入院期間が3週間から約1カ月かかります。また社会復帰に期間がかかります。

3)脂肪注入移植

自家脂肪細胞は採取したものをそのまま大量に注入すると生着が不良で、しこり、嚢腫、脂肪壊死、石灰化等を生じるなどの問題があります。ご自分の脂肪注入移植単独は大量に注入すると生着が不良で吸収され、嚢腫形成(嚢腫を形成すると硬い袋ができて中の脂肪が死んでしまいます)、脂肪壊死、石灰化等を生じるなどの問題があります。

脂肪幹細胞移植との違いは?

また、脂肪幹細胞は多分化能があり、脂肪細胞やその他の細胞(軟骨細胞、骨細胞、内皮細胞、神経細胞、肝細胞、筋細胞など)に分化する能力を有していると報告されています(Human Adipose-derived stem cell :current clinical applications, Plastic Reconstr Surg 2012)ので、移植された細胞が脂肪細胞以外の細胞になる可能性があります。他方、培養脂肪細胞は多分化能がなく成熟した脂肪細胞なので脂肪になります。

培養脂肪細胞移植による乳房再建の利点と欠点

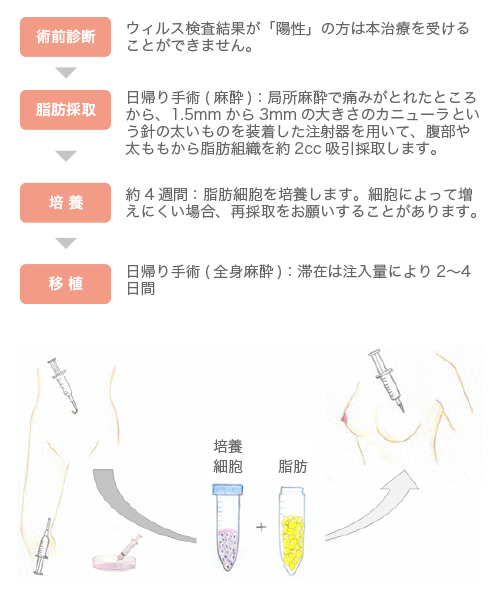

培養脂肪細胞の治療の流れ

1)術前診断

ウィルス検査結果が「陽性」の方は本治療を受けることができません。

2)脂肪の採取

日帰り手術で行います。1日で処置は終わるのでその日に帰れます。

移植するために脂肪を採取する必要があります。脂肪採取は外来で、日帰りで行います。脂肪の採取は局所麻酔下で行います。通常、腹部又は大腿部から少量の脂肪を注射器で吸引採取します。採取のために約 2~3 mm くらいの傷はできますが、これが、外観上目立つことはないと考えます。脂肪採取と同じ日に培養に必要なご自身の血液を採取します。脂肪採取部の傷の処置はご自身で行っていただいています。数日で傷はふさがります。

3)培養期間

脂肪採取から培養脂肪細胞移植手術までには約 1 ヶ月程度の培養の期間が必要です。培養に時間がかかるケースもあります。また、せっかくいただいた脂肪から移植に適した細胞が育たない場合は、もう一度脂肪を採取する可能性もありますが、これまではそのような症例はありませんでした。

ヒトの組織を培養するということは、図面を引いてモノや建物を作ることとはかなり異なります。計画・予定通りにいかないこともあります。まずこのことをご理解ください。植物に水や栄養を与え、お日様にあたるように大切にして気遣いながら素敵な草花を育てていくような過程をイメージしてください。

<脂肪細胞の培養方法>

培養は脂肪組織を酵素処理し、脂肪細胞を分離した後、培養に適した栄養液の中で行われます。当院では主としてご自身の血液から採取した自己血清を用いています。また、ご自身が希望した場合や自己血清が採取できない場合にウシ胎児の血清(FCS)が含まれた溶液を用いる方法もあります。

4)移植手術

日帰り手術で行いますが、ホテルに3〜4日滞在していただきます。他の乳房の手術に比べて痛みは少ないので入院の必要性はありませんが、希望されれば入院(自費)も可能です。

この間は感染予防のための抗生剤点滴や術後創部の処置を行います。

実際の患部への移植手術は、局所麻酔と全身麻酔との併用で行います。移植法は注射器を用いて患部へ注入移植します。本治療は培養脂肪細胞とご自身の脂肪のコンビネーションで脂肪の生着が向上し、治療成績が良好になるという治療法です。ですからこのとき、腹部や大腿からご自身の脂肪を再度吸引採取します。その量は患部に移植する量に応じて決められます。

5)術後処置と経過

術後は移植部の胸は軽い軟らかいブラジャーを装着します。脂肪採取部は弾性包帯やガードルで1ヶ月間圧迫します。

術後経過は患者さんの経過を見て再診をきめます。遠方の方は1ヶ月後、3ヶ月後、6ヶ月、その後1年に1回経過をみます。

1)乳房全摘症例→1回目は組織拡張器の周りに注入移植し、2回目は組織拡張器を抜去して注入移植します。

2回注入が必要です。インプラントが入っている方も手術できます。

-

乳房全摘術後

乳房全摘術後

-

培養脂肪による乳房再建後、乳頭乳輪再建術後乳房の形態は良好で左右同じ位に柔らかい

培養脂肪による乳房再建後、乳頭乳輪再建術後乳房の形態は良好で左右同じ位に柔らかい

-

上からみると乳房が両側ともきれいに下垂しているのがわかる

上からみると乳房が両側ともきれいに下垂しているのがわかる

2)乳房温存の変形→脂肪を注入して膨らまし、健側に近い乳房を形成する

通常注入は1回で大丈夫です。

-

左乳がんによる乳房温存後の変形を認める。術後放射線照射を受けて乳房と乳頭乳輪は硬く、萎縮している

左乳がんによる乳房温存後の変形を認める。術後放射線照射を受けて乳房と乳頭乳輪は硬く、萎縮している

-

再生医療(培養脂肪)による左乳房再建

再生医療(培養脂肪)による左乳房再建

左乳房の変形に対して培養脂肪注移植を行った。左乳房の形態は良好で柔らかく自然である。乳頭乳輪も硬さが改善して伸びている

自家脂肪細胞注入を用いた乳房再建

この場合は下記の条件があります。

1)少量を何回か (2〜3回)に分けて注入する

2)乳房全摘など大量の脂肪が必要な症例には適応できません

<よい適応>

1)インプラントの上の前胸部の凹みや段差の改善

2)インプラントのまわりとくに外側に皮下組織が少なく、触ると硬い、インプラントの形がわかるなどの変形の改善

可能性のあるリスク

外科手術はどれも術後感染の可能性がありますが、脂肪は感染にもっとも弱いので注意が必要です。また、患者さんの体表にも常在菌が存在します。予防的には抗生物質の投与を行います。術前から基礎疾患(糖尿病、血液疾患、肝臓病、など感染に対しての抵抗力の弱い病気)を有する場合に多く報告されます。しかしまったく基礎疾患のない方も発生の可能性があり、報告もあります。もし、術後感染を生じた場合は抗生物質の投与を開始し、創部の洗浄等を十分行います。この処置で感染が治まることが多いのですが、症例によっては移植した脂肪の抜去を行わざるを得ない場合もあります。

2)皮下出血手術操作により皮下出血を生じることがありますが、約3週間程度で目立たなくなり治癒します。

3)脂肪の吸収移植された培養脂肪は、そこに生着するまでの間に壊死や感染が生じると容易に吸収されてしまいます。また、壊死や感染が起こらなくても、脂肪に限らず自家組織は移植後に吸収される可能性があると報告されていますので、同様に培養脂肪も移植後に吸収される可能性があります。

4)脂肪の硬化、石灰沈着従来、移植した自家脂肪は硬化、石灰沈着することがあると報告されていますので、培養脂肪が移植後に線維性又は石灰性の組織に変化する可能性があります。

5)その他のリスクその他に一般的なリスクとして手術や治療に用いる薬に対するアレルギーや麻酔に伴うリスクがあります。また、疾患により合併症が異なる場合もありますので、その場合は備考に追加いたします。

料金について

自家培養脂肪細胞+自家脂肪移植

1)乳房温存の場合 約80〜100万円+消費税 1回の手術

脂肪の採取+初期培養費用 約20万円

移植時に、培養脂肪移植+脂肪吸引+自家移植手術+全身麻酔 約60〜80万円

2)乳房全摘の場合(2回移植) 約160〜200万円+消費税

脂肪の採取+初期培養費用 約20万円 1回

移植時に培養脂肪移植+脂肪吸引+自家移植手術+全身麻酔 約2回分を含む

自家脂肪移植

1)インプラント移植後前胸部の凹みや段差 約30万円+消費税

2)インプラント移植後前胸部の凹みや段差+外側の薄い部分 約50万円+消費税

3)乳房温存の小範囲の陥凹変形 約30〜50万円+消費税

3)乳房温存の小範囲の陥凹変形 約30〜50万円+消費税

※最終的には胸の大きさや陥凹変形によりご本人と相談して決めています。